「書は体を表す」・・・ということばは上手、下手をいうのではありません。

字はその人、本人そのものなのです。筆・墨・紙・硯などの用具選びからはじまり、使い方・書くときの速さ・筆圧のかけ方・太い字・細い字・・・・その時の心情、さまざまな要素が絡みあって仕上がります。

その作品は、落ち着きやしなやかさ、時には激しさ、厳しさ、書体にこめられたこころ意気も感じられます。そのとき、そのひとでなければ出ない味わいがあります。

そんなかけがえのない作品を軸や額に仕上げていく事を表装といいます。

まさしく衣装をきせていくことなのです。 作品の持つ雰囲気を引き立たせていく事、これが表具師の使命です。

ここでは額装…額の種類を簡単に説明します。

フリータイプ

作品板にアクリルが密着しているタイプ。張り込むスペースが広く余裕があるので小作品を散らして張り込みもできる。一応、規格寸法がある。

落しタイプ

作品板の前に窓枠の様に「落し枠」が入ったタイプ。作品が一段沈みこみ、奥行きがでる。内枠寸法が決まっているので違うサイズの作品を入れることは出来ない。

浮かしタイプ

作品板が下地のマット板部分から前に飛び出す様に付いているタイプ。浮し板を作り直すことで違うサイズの作品にもあるていど対応できる。立体的な作りなので豪華さがある。

その他アクリル額・パネル額などあります。枠の素材も木製・アルミ製があって、額のタイプや作品寸法との組み合わせ次第でお好みのものが作れます。布地も豊富で、色の組み合わせでツートンのデザインにすることもできます。

是非、お気に入りの一品をお選び下さい。

選ばれた額と作品でどうを表現していくか・・・ひとつひとつの作品に真摯に向き合う気持ちを大切に、表装に取り組んでいきます。

筆者:安江

●第2回 玉翠会展(主宰・江馬翠峰先生)

会期:10月26日(土)~10月27日(日)

会場:高山別院 庫裡ホール

●第19回 美濃市美術展

会期:10月31日(木)~11月3日(日)

会場:美濃市中央公民館

●第11回 瑞穂市美術展

会期:10月31日(木)~11月4日(月)

会場:瑞穂市民センター

●第45回 日本美術展覧会(日展)

会期:11月1日(金)~12月8日(日)

会場:国立新美術館

●第58回 高山市美術展

会期:11月2日(土)~11月4日(月)

会場:高山市民文化会館

●第43回 笠松町美術展

会期:11月2日(土)~11月4日(月)

会場:笠松中央公民館・町民体育館

●第32回 可児市美術展

会期:11月6日(水)~11月10日(日)

会場:可児市文化創造センター

●第3回 さわらび会書展(主宰:瀬川斐山先生)

会期:11月9日(土)~11月10日(日)

会場:高山市民文化会館3-11講堂

●第10回 郡上市美術展

会期:11月9日(土)~11月10日(日)

会場:やまと総合センター

●第58回 美濃加茂市美術展

会期:11月13日(水)~11月24日(日)

会場:美濃加茂市民ミュージアム(みのかも文化の森)

●第56回 土岐市美術展

会期:11月14日(木)~11月17日(日)

会場:セラトピア土岐

●第71回 多治見市美術展

会期:11月15日(金)~11月17日(日)

会場:セラミックパークMINO

●かなめの会書展(主宰・古田祥扇先生)

会期:11月16日(土)~11月17日(日)

会場:ホール「杉」(笠松町)

●第22回 壽書展

会期:11月19日(火)~11月24日(日)

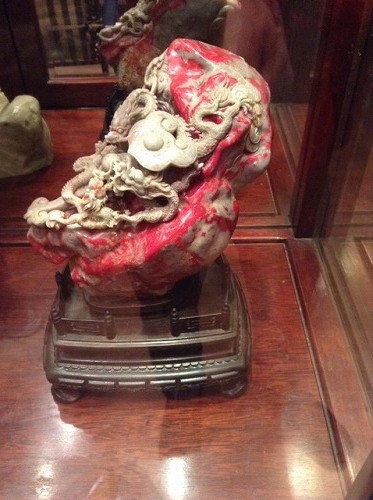

杭州から走ること数時間、鶏血石が有名な町へと来ました。

鶏血石の本物は赤がとても鮮やかな色をしています。

冴え渡る赤色がとても綺麗に入り見るものを魅了します。

現在は掘り出せる量が少なく質の良いものはなかなか掘り出されず、上質な鶏血石や

田黄石の値段は非常に高騰しています。

現地に来て色々と現場や工場などを回ると現状などが非常に分かりやすいです。

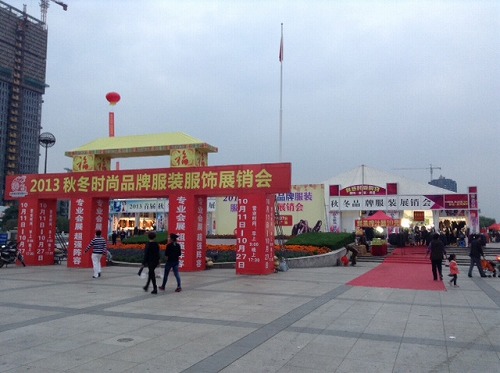

ちょうど夕方にご飯を食べに来たら公園で冬物の売り出しをしていました。

地元の人がたくさん来ていましたが日本と違うのは仮設の博覧会場が派手と言うのか

豪華です。

外にはバルーンが飛び、まさにお祭り会場で活気があり賑わっていました。

夜は足湯マッサージへ。

日本で足湯マッサージを1時間してもらうと5000円ほどすると思いますがこちらはや

はり安く1時間60元(約1000円)。

現地スタッフと共に日頃の労をねぎらいながマッサージを受けてきました。

筆者:安藤

書道用具を選ぶとき、「初心者だから安いもので・・・ 」という選びかたをしていませんか? たしかにホームセンターや100円ショップなどで安く揃えることもできます。しかし安いものには安いなりの理由があります。

」という選びかたをしていませんか? たしかにホームセンターや100円ショップなどで安く揃えることもできます。しかし安いものには安いなりの理由があります。

もちろん高いものがすべていいか?というとそういうわけでもありません。小学生には小学生向け、プロの書家の方には書家の方向け、というのがちゃんとあります。それから漢字と仮名でも違いますし、楷書や行書など用途に合わせてもたくさんの種類があり、選ぶのが大変かもしれませんがちゃんと選ぶことでその後の上達もスムーズになります。とくに初めて筆を手にするお子さんにはしっかりと選んであげて下さい。せっかく始めたのに間違った道具を使っているせいでうまくいかずに「私には才能がない・・・ 」とあきらめてしまうのはもったいないですからね。

」とあきらめてしまうのはもったいないですからね。

書道をはじめるにあたって必要な道具は何があるでしょうか?

筆・墨・硯・紙は文房四宝とも呼ばれとくに重要ですのでじっくりと選んでいただきたいです。一般的に初めて書道を習う場合楷書から始める方が多いと思いますので筆は硬めのもの、紙はにじみの少ないものが良いでしょう。墨は墨液が手軽ですがやはり固形墨を使っていただきたいです。墨色もきれいに出ますし、墨を磨ることで書に向かう集中力も高まります。硯は一度買ったらあまり買い換える方はいないと思いますので硯選びは慎重に。予算にもよりますが6~7インチの端渓硯がオススメです。

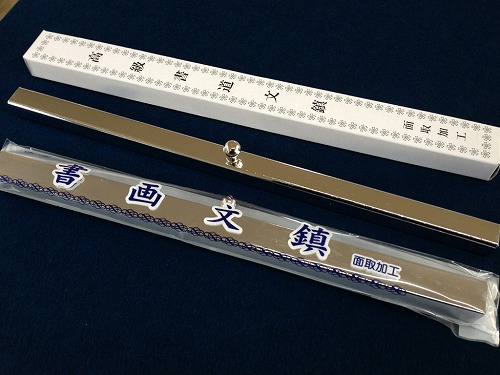

その他には、文鎮や下敷きが必要です。

文鎮は写真の一番手前にあるものが定番ですね。細長くて使いやすくつまみ部分が真ん中にあるので紙の中心をとる目安にもなります。変わった形のものは贈り物などに使う方が多いようです。

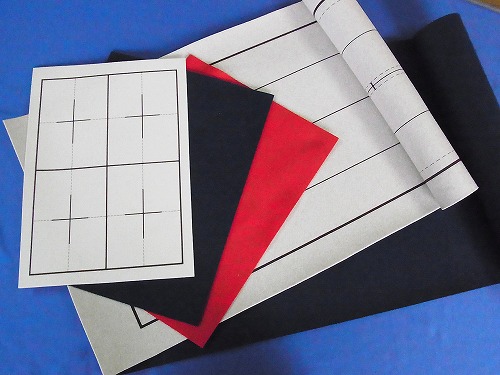

下敷きは紙の大きさにあわせていろいろなサイズがあり、バランス良く文字が書けるように罫線のはいった物もあります。

お稽古に行かれる方はカバンや筆巻もいりますね。水差しや筆置き、墨床、墨バサミ、などもあると便利です。

これらにはいろいろなデザインのものがありますのでお気に入りのものを探してください。お気に入りの道具を傍に置くことで書道の時間がより楽しいものになると思います。

文房四宝に関してはきりがありませんのでまた別の機会にひとつずつ詳しく紹介していきたいと思います。

筆者名:荒川

您好!

ニハオの言い方には2種類あるって知ってましたか?

上の您好は目上の方や相手を敬った際に使う言い方です。

ニンハオと言ってもらえれば丁寧で相手を敬った言い方になります。

さて今日は布を探しに行きました。

パフォーマンス書道をする際に通常は紙を使用しますが布で書きたいとのお声を頂き探しに来ました。

幅が1m20〜1m50程で長さが50m。

これを裁断しミシンで縫い合わせてつなぐとパフォーマンス用の布の出来上がり。

紙より値段がしますが布は数回張ることが出来ます。

また保存にも良いとのこと。

学校なんかでは書道部が「必勝!夢を掴み取れ!」など書いて運動部に渡して大会で飾るなど各部同士の交流があるとか。

横断幕を特注で作ろうもんならお金がすぐに無くなってしまいますが書道部に書いてもらえればお互いの為にもいいですよね。

そんな訳で出発前日にお店に来られた先生から白い布を探して来てとの指令を頂き、急遽市場へ。

私裁縫をするわけでもないから今まで多くの布を見たことがなく、たくさんの布を見て「へ~」って感じ。

触ると感触も違い楽しかったです。

素材や厚さや編み方の説明を数件で受け、目ぼしいものを見つけました。

一回書いて見てから発注しよう。今回は自信あり!

少しでも安く上質な物がお渡しできそうです。待っててくださいね、先生!!!

市場の中には布だけではなくスーツやコート、ドレスなどおしゃれな服がいっぱい。

もちろん中国人もたくさんでしたが意外にもおしゃれな欧米人がたくさん。

仕入れに来ているのかたくさんの商品を持ちきれなく引きずって帰って行きました。

ここでコートなんかを見ていたらおしゃれな物が1万円以下。

既製品になるかと思いきやお客さん一人一人に合わせてサイズを測り長さを調整し作ってくれる。

これ日本で作ったら数万円するやんって思いながら聞いていると布も選べる!

好きな素材で好きな色で合わせて作る。急ぎで作成を依頼すれば2日で出来る。素晴らしい!

欲しくなりました。

次来た時は買ってしまいます。

あ!ちゃんと仕事してますよσ^_^;私がいつも仕事をしていないのではないかとの噂が・・・

社員皆さん頑張って仕事してますよ。

その後杭州へ。

今や上海の主要箇所は非常に綺麗です。

ここは虹橋駅です。ここから新幹線を使って杭州へ。

平日の昼間でもこんなに人が・・・

でも中国人スタッフ曰く「国慶節の時はもっと人が凄くて身動きが取れない。この位は混雑のうちに入らない」とのこと。

数十回も中国に来させて頂き私も慣れましたが人混みが苦手な方は平日でも主要駅はちょっと大変かもしれませんね。

筆者:安藤