せっかく中国まで行ったので色々と見てみようと思い今回は老坑の坑道まで行ってきました。

肇慶市内から走ること約10分で西江川の船着場へ到着します。

川の対岸には斧阿山(ふかざん)がそびえ立ち、非常に美しい風景です。

私が見る限りでは西江は幅が約400m程。今の季節は水位が低いですが5月~10月は水位が高く川幅いっぱいまで水位が上がります。(もう少し幅が広がるかもしれません)

私も最初聞いて驚きましたが10月下旬の川幅でもとても広く感じるこの河が上記の写真の黄色い柱の位置まで水位が上がります。もちろん下にあるお店などは時期によっては水の中に沈んでしまいます。

写真を見ても分かるように大型船がコンテナーを積んで常に行き来をするくらい大きな河です。

この河を渡し船で渡ること10分、対岸に老坑の入り口があります。

老坑の坑道入り口まで見学をするには船着場から歩いて5分です。

現在は観光地となり美しい公園になっています。

美しい公園を歩きすぐに老坑の坑道です。

これは旧坑です。

現在は水を入れて勝手に掘り出すことができないようになっています。

坑道の幅は約80cm程で中は非常に狭く作業は困難を極めます。

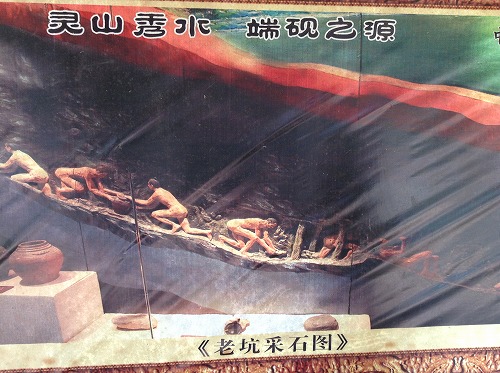

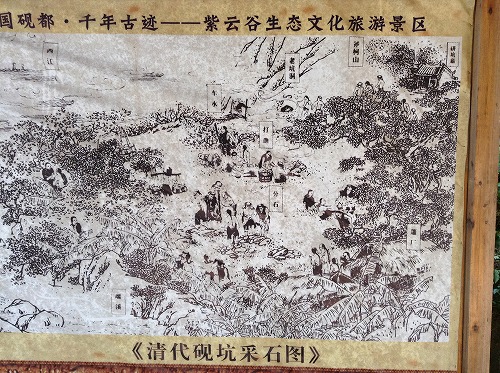

当時の坑道内での作業はこんな感じです。

旧坑から約30m離れたところに新しい坑道の入り口があります。

白い小屋の中に新しい入り口がありますそこから中に入ることができます。

但し老坑は現在掘り出しに関しては政府によって規制されています。

採掘再開に関しては現地の方でも分からないとの事。

採掘が禁止のため市場にある分が貴重になっているのが値段が高くなっている原因の一つです。

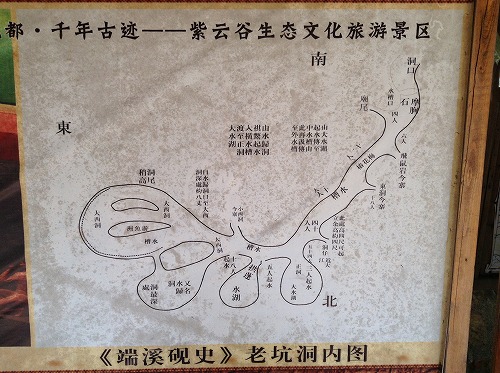

坑道の長さは約180mです。

山の下へ掘り進めます。

老坑と同じ山から掘り出されるのが坑仔岩です。

山の中腹辺りに入り口があります。

坑仔岩の入り口まで急な山道を上がります。

登るのは一苦労でしょうね。

筆者:安藤

杭州は風光明媚な街としてもよく知られ、日本と気温もあまり変わらず今は羽織るものが一枚いります。

杭州から中国でも南の方の広東省広州市へ飛びました。

空港に着くとそこはまだ夏を思わせるような気温。

着ていたダウンを脱ぎ半袖になりました。

広州から約100km、バスで2時間ほど走ると硯の街として有名な肇慶市へ到着します。

街の中には非常に多くの硯専門店が並んでいます。

硯屋さんだけでも300店程ありどこも端渓を販売しています。ほとんどのお店が自分のところで加工をしたりしています。

但し工場を持って人を雇っているのはほんの2割くらいです。

端州一路の通りには非常に多く店がありますよ。

個人的に行って買われるのであれば必ず数軒周り粘り強く交渉をすることをお勧めします。

けっして買い急ぐのではなく色々と見せてもらいましょう。

店の奥のほうに質の良い老坑や麻子坑をしまっている店もあります。

必ず店主の方と硯の話やその他たわいもない話をしてより良いものを見せてもらい満足のいく逸品をお求めください。

中国では硯を贈り物としてよく使います。また観賞用・美術品として買う方が多く店には大きな硯がたくさん並んでいます。

また茶道具としても使われています。

日本では実用的な硯を多く使い、彫刻などもシンプルなものを好む方が多いですが、中国では観賞用や美術的な価値を重視して大きなものや彫刻が非常に凝った物を好みます。

硯屋さんにはいろいろな形の硯が置いてあり見るものを飽きさせません。

筆者:安藤

「書は体を表す」・・・ということばは上手、下手をいうのではありません。

字はその人、本人そのものなのです。筆・墨・紙・硯などの用具選びからはじまり、使い方・書くときの速さ・筆圧のかけ方・太い字・細い字・・・・その時の心情、さまざまな要素が絡みあって仕上がります。

その作品は、落ち着きやしなやかさ、時には激しさ、厳しさ、書体にこめられたこころ意気も感じられます。そのとき、そのひとでなければ出ない味わいがあります。

そんなかけがえのない作品を軸や額に仕上げていく事を表装といいます。

まさしく衣装をきせていくことなのです。 作品の持つ雰囲気を引き立たせていく事、これが表具師の使命です。

ここでは額装…額の種類を簡単に説明します。

フリータイプ

作品板にアクリルが密着しているタイプ。張り込むスペースが広く余裕があるので小作品を散らして張り込みもできる。一応、規格寸法がある。

落しタイプ

作品板の前に窓枠の様に「落し枠」が入ったタイプ。作品が一段沈みこみ、奥行きがでる。内枠寸法が決まっているので違うサイズの作品を入れることは出来ない。

浮かしタイプ

作品板が下地のマット板部分から前に飛び出す様に付いているタイプ。浮し板を作り直すことで違うサイズの作品にもあるていど対応できる。立体的な作りなので豪華さがある。

その他アクリル額・パネル額などあります。枠の素材も木製・アルミ製があって、額のタイプや作品寸法との組み合わせ次第でお好みのものが作れます。布地も豊富で、色の組み合わせでツートンのデザインにすることもできます。

是非、お気に入りの一品をお選び下さい。

選ばれた額と作品でどうを表現していくか・・・ひとつひとつの作品に真摯に向き合う気持ちを大切に、表装に取り組んでいきます。

筆者:安江

●第2回 玉翠会展(主宰・江馬翠峰先生)

会期:10月26日(土)~10月27日(日)

会場:高山別院 庫裡ホール

●第19回 美濃市美術展

会期:10月31日(木)~11月3日(日)

会場:美濃市中央公民館

●第11回 瑞穂市美術展

会期:10月31日(木)~11月4日(月)

会場:瑞穂市民センター

●第45回 日本美術展覧会(日展)

会期:11月1日(金)~12月8日(日)

会場:国立新美術館

●第58回 高山市美術展

会期:11月2日(土)~11月4日(月)

会場:高山市民文化会館

●第43回 笠松町美術展

会期:11月2日(土)~11月4日(月)

会場:笠松中央公民館・町民体育館

●第32回 可児市美術展

会期:11月6日(水)~11月10日(日)

会場:可児市文化創造センター

●第3回 さわらび会書展(主宰:瀬川斐山先生)

会期:11月9日(土)~11月10日(日)

会場:高山市民文化会館3-11講堂

●第10回 郡上市美術展

会期:11月9日(土)~11月10日(日)

会場:やまと総合センター

●第58回 美濃加茂市美術展

会期:11月13日(水)~11月24日(日)

会場:美濃加茂市民ミュージアム(みのかも文化の森)

●第56回 土岐市美術展

会期:11月14日(木)~11月17日(日)

会場:セラトピア土岐

●第71回 多治見市美術展

会期:11月15日(金)~11月17日(日)

会場:セラミックパークMINO

●かなめの会書展(主宰・古田祥扇先生)

会期:11月16日(土)~11月17日(日)

会場:ホール「杉」(笠松町)

●第22回 壽書展

会期:11月19日(火)~11月24日(日)

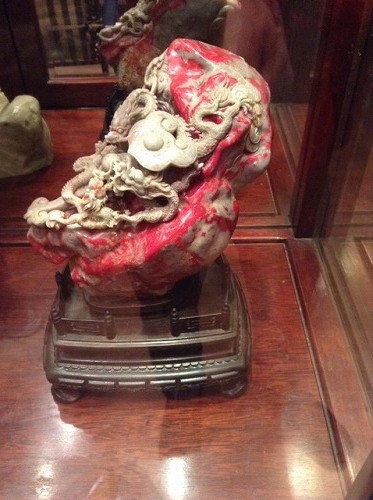

杭州から走ること数時間、鶏血石が有名な町へと来ました。

鶏血石の本物は赤がとても鮮やかな色をしています。

冴え渡る赤色がとても綺麗に入り見るものを魅了します。

現在は掘り出せる量が少なく質の良いものはなかなか掘り出されず、上質な鶏血石や

田黄石の値段は非常に高騰しています。

現地に来て色々と現場や工場などを回ると現状などが非常に分かりやすいです。

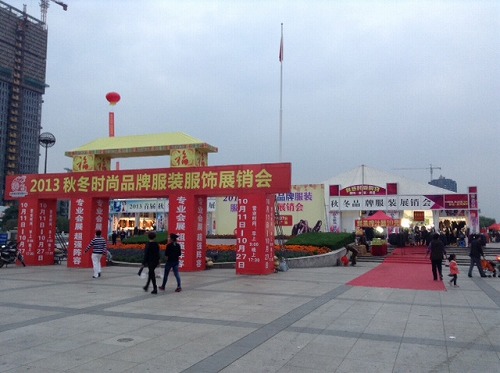

ちょうど夕方にご飯を食べに来たら公園で冬物の売り出しをしていました。

地元の人がたくさん来ていましたが日本と違うのは仮設の博覧会場が派手と言うのか

豪華です。

外にはバルーンが飛び、まさにお祭り会場で活気があり賑わっていました。

夜は足湯マッサージへ。

日本で足湯マッサージを1時間してもらうと5000円ほどすると思いますがこちらはや

はり安く1時間60元(約1000円)。

現地スタッフと共に日頃の労をねぎらいながマッサージを受けてきました。

筆者:安藤