あっとゆうまに、もう12月ですね

そろそろ岐阜も本格的な寒さになってきました。

私は最近、さっそく風邪を引いてしまい

久しぶりに、38度の高熱が出てしまいました

今は、インフルエンザも流行っているようなので

みなさん気を付けて下さいね

本題ですが、私が今回オススメする商品は

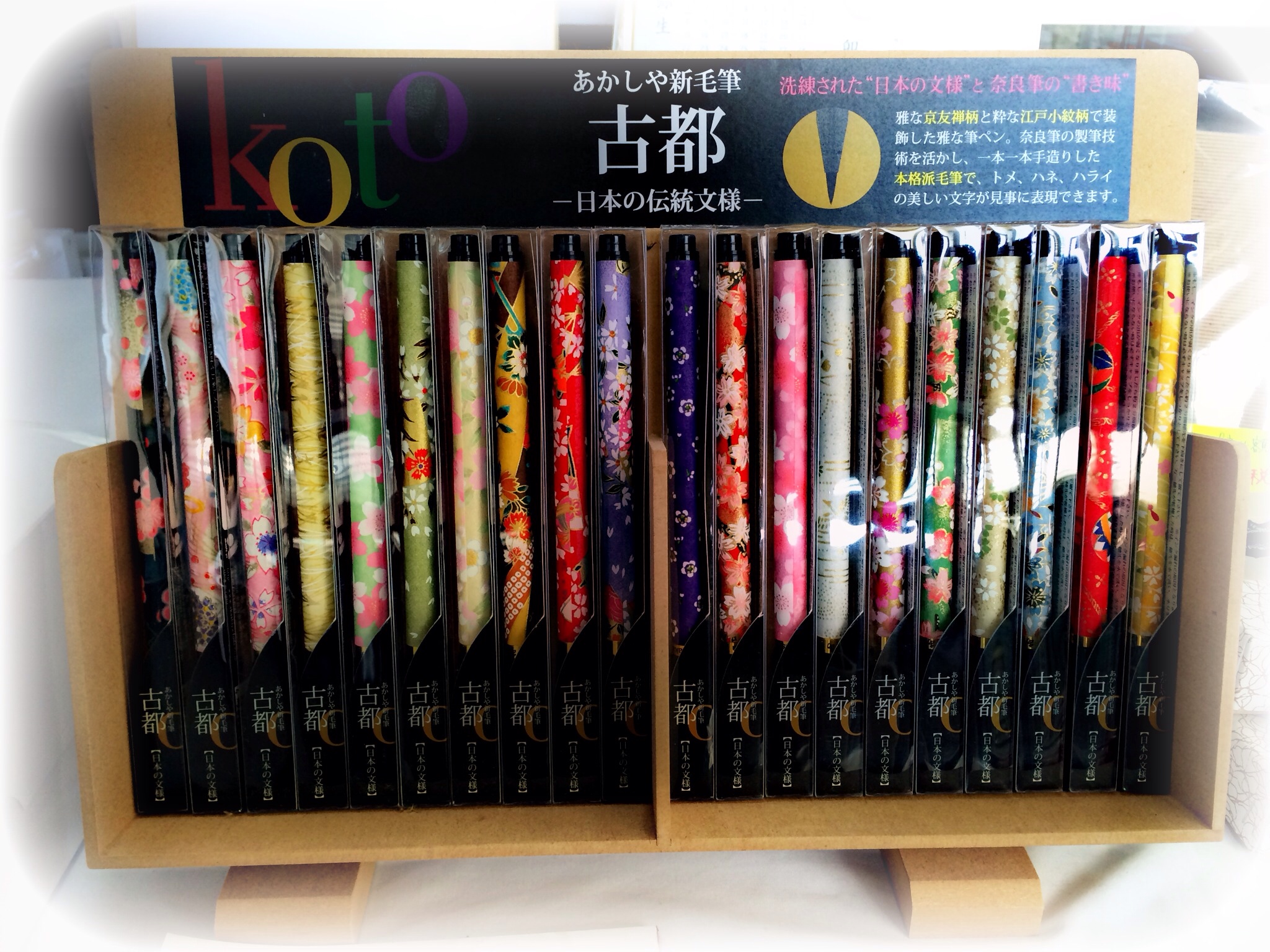

こちら!あかしや新毛筆「古都」です!

洗練された“日本の文様”が、とっても

オシャレで個人的に好きな商品なのですが

選ぶのに迷ってしまうほど、柄の種類が

たくさんありますっ

持っているだけでも、気分が上がりそうなデザインですっ

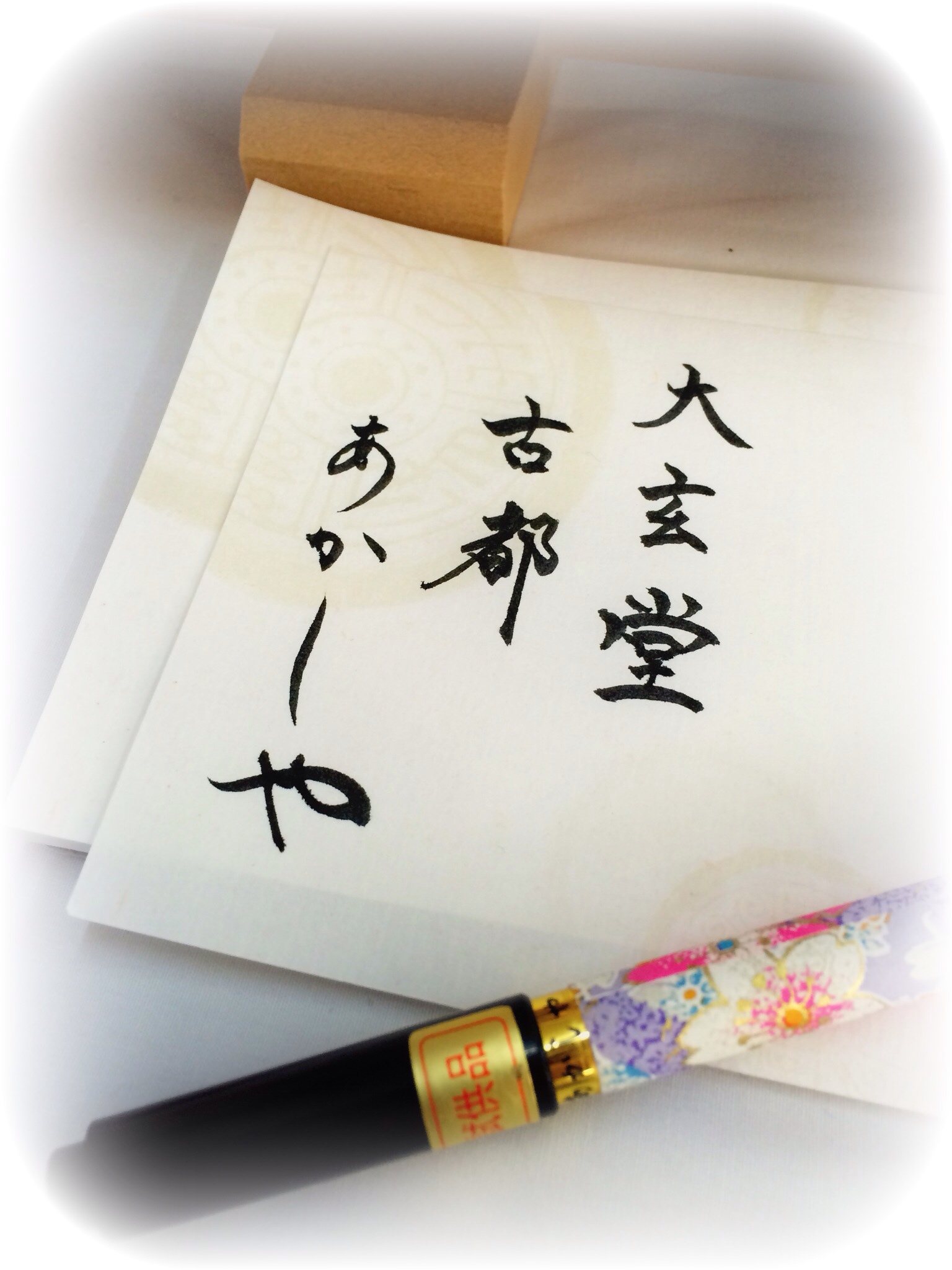

気になる書き味ですが、とてもしなやかで

想像以上に書きやすく、トメ・ハネ・ハライも

見事に表現でき本格的な新毛筆になっております !

!

店頭に試供品が御座いますので、どなたでも試し書きができますよっ

オシャレで書きやすい“あかしや新毛筆「古都」”

是非手にとってみて下さい

オシャレ上級者になれるかも 笑

笑

また、ちょっとしたプレゼントにもオススメの品ですっ

皆さんのご来店お待ちしております

筆者名:古川

こんにちは。関市文化会館で開かれた関市美術展に行ってきました!

この美術展は今回で第64回を迎えるそうで、日本画・彫刻・工芸・写真・洋画・華道・書道・デザインの8部門が展示されていました。

書道部門においては、弊社に表装・搬入をご依頼していただいた先生の作品もきれいに展示されておりました。

展示作品は配置や照明の色等によって印象も変化します。

展示室では暖色の照明が当てられており、良い雰囲気が演出されていました。

お客様の大切な作品を表装させていただくにあたり、どのように展示されるのかというところまでイメージすることが大切だなと改めて感じました。

書道だけでなく他部門の作品もおもしろかったです!

華道や工芸などは個人的に普段見る機会がないので特に楽しく拝見し良い刺激を受けました。

弊社では商品販売だけでなく作品の表装も承っておりますので、自分の書いた作品を家に飾ってみたい!という方や、これから書いてみようという方、ぜひご連絡をお待ちしております!

電話番号:(058)271-2661

筆者名: 臼田

こんにちは。

早いもので10月も終わりを迎え、今年も残すところ約2カ月となりました

さて、この時期になるとお客様との会話の中でこの話題がボチボチと出てくる様になります

年賀状

ちょっと気が早いかもしれませんが…お聞きします!

皆さんは年賀状をパソコンや専門店で作られる派ですか?

それとも、ちゃんとご自身の手で書かれる派ですか?

今の時代、本当に便利な世の中になりましたので、簡単に済ませてしまいがちですが、お世話になった方や、特に仲の良い方にだけは、やっぱりご自身の字で年賀状を書きたい!と思われる方も多いのではないでしょうか?

そこで!

今回は年賀状をご自身で書かれる方に大人気の筆をご紹介します

以前、筆の特徴をいくつかご案内しましたので、色々想像される方もみえるかもしれません

はい!イタチ毛の筆も人気です!

はい!玉毛も年賀状書きに適してると思います。

しかし、今回オススメさせていただく筆は…なんと兎の毛なんです‼️

毎度の事ですが…かわいい、ペットとして飼われてるフワフワ、モフモフ〜ッとした可愛らしい兎を想像された方…ちょっと違いますよ〜 (笑)

(笑)

材料となる毛は、まるで野生のヤマアラシの様なゴワゴワとした体毛を持った、いわゆる野ウサギから取られているんです

そしてその毛は、毛色によって紫毫、白毫、花毫と区分され…その中でも紫毫と呼ばれるものが最も質の良い兎毛と言われています。

兎毛の筆は特に弾力が強く、まとまりも良い。

毛先はザラザラ感が無く、非常に滑らか。

耐久性が若干弱く、先が切れやすいという短所はありますが、それを補ってもあまりが十分にあるだけの魅力が兎毛の筆にはあります

唐筆が中心ではございますが、当店でも沢山の兎毛の筆を取り揃えていますよ

そして紫毫の1番人気はコレ !!

!!

白毫では不動の人気!!

太めの字を書きたい方には!

価格もリーズナブルなので、ちょっとしたプレゼントにも最適です

まだ一度も使った事のない方。

是非お試し下さい!!

筆者:國嶋

朝晩が冷え込む時期になってきましたが、みなさん体調はいかがでしょうか。今年の夏は例年よりも涼しく、暑くて仕事中に汗がポタポタ・・・というほどのことは無かったですが、それでも自然は元気いっぱい。僕のうちの庭の草が元気で元気で、毎日草むしりをしています。

さて、今回は写真についてお話をしたいと思います。

この大玄堂のホームページ立ち上げにあたり、社員にはそれぞれ役割分担がされましたが、僕はその中でも写真撮りの担当になりました。僕はそれまで写真というものについて全く経験も知識もなく、携帯電話でちょっとした写真を撮ったり、家族が増えるということで安物のちょっとしたデジカメを買った、くらいの経験しかありませんでした。もちろん、露出や絞り、シャッター速度やホワイトバランスやISO感度などという専門用語については知識皆無で、手探りでのスタートとなりました。

開設当時、最も困り、今でも悩んでいるのが「一定」ということです。写真は一定環境下においては基本的に同じように写真は撮れます。しかし、実際は太陽の高さや気温や時間帯、雲の多さや季節によってずいぶんと画像は影響を受けます。ホームページの写真を撮るにあたり、商品の数が多いため一日では撮影しきれませんので同じジャンルの商品を何日もかけて撮影するのですが、最初と同一の条件を再現するのが最も難しいです。「昨日とは違う」というような画像ではホームページ掲載において不適切ですので、当ホームページの写真撮影において、まずは写真撮影用のスタジオ制作から始まりました。

スタジオ、なんて大袈裟な表現をしましたが、実際は倉庫の一角を在庫整理して作りました。

スタジオ作成において最も気を付けたのは「自然光の遮断」です。自然光は前述のように不安定な光源です。判を押したような写真を撮り続けるのには必要のないファクターですので、どんどん遮断していきました。

当店では表装も行っておりますが、その表装において使わなくなった布地のなるべく真っ黒な色合いの布を壁に張り、正面の窓枠にもカバーをかけました。これで随分と自然光を遮断することに成功しました。しかし、ここで参ったことになりました。「暗すぎる」のです(やりすぎました 笑)。この状態で写真を撮ると、どれだけスポットをうまく当てても写真全体の印象が暗くなってしまいます。なので、今度は暗幕の上から白布をかけました。これでかなりスタジオらしくなっていきました。まあ、たまたまでしたが、これが暗幕のない状態で白布だけをかけますと、白布を透過した自然光が撮影の邪魔をします。なので、結果としては「暗幕の上に白布作戦」は成功しました。白布は後に写真撮りで応用として使う「バウンス(スポットライトを壁に反射させて光を当てること)」にも有効でした。

スタジオの天面には写真撮影で使う道具が収納されています。

さて、次は「構図」と「ライティング」です。静物写真を撮るのには欠かせない要素です。写真素人の僕は当初インターネットでいろいろ調べましたし、あらゆる雑誌の写真を参考にしましたが、なかでも最も参考にしたのが「ヤフーオークション」の出品写真です。あれらの写真は出品者本人が撮影したものが多いと思いますが、中にはプロが撮ったような写真も多くあります。参考になる例も、ならない例も一様に見られますのでとても参考になりました。ヤフーオークションで「書道用品」で検索をかけますと硯や紙など色々と出てきますが、「書道用品」の写真よりも「フィギュア」や「骨董品」で検索をかけた写真のほうが僕にとっては参考になりました。「書道用品」と比べて「ライティング」や「構図」に気を使った写真が多いからです(おそらく、書道用品はある程度書道具の知識がある人しか買わないのに対して、フィギュアなどはうまい写真が購入につながりやすいのだと思います)。

商品にもよりますが、「構図」を決めたり「ライティング」を考えたりするのにはかなりの時間を要します(うまくいかないときは二時間くらい悩んでしまうときもあります)。例えば、単に「筆の写真を撮る」といっても、その構図やライティングのパターンはかなり多くあります。その中で最も商品写真に適しているものを選択します(実際は選択するというよりも消去法になります)。

筆ならば「穂先」だけなのか、「全体」で撮るのか、正面から撮るのか斜めに撮るのか、斜めに撮るのであればピントは穂先に合わせるのか商品名が印字された箇所に合わせるべきなのか、筆置に乗せるべきなのか、道具の使用例の写真は必要か、背景色は何色がいいのか、「毛」の部分の柔らかさや硬さを写真でどう表現するのか、大きさの対比となる対象物は載せるべきか、筆を開いて中の毛の具合も載せるべきか、ライトはどの方向から当てるべきか、定価シールは貼ったままでよいのか・・・等々と考えることは無限にあります。写真って結構大変です(笑)。

「構図」と同時に考えるのが「ライティング」です。光をどの方向から当てるのか、これがかなり大変です。何が大変って、影が少なからずできますが、写真全体の印象を明るく保てる角度は意外とあまりありません。いろんな角度から光を当ててみて、最も写真効果の高そうな角度を決めていきます。また、当社ではスポットライトを使用しておりますが、これがとっても熱くなるんです(笑)。写真部屋は二畳くらいの広さなので、撮影場所の真横に常にカンカンの熱源がある状態での撮影です。構図上、スポットライトの真上から撮影したものもありますが、とっても「暑い!!」です。汗がスポットライトに当たって「ジュワっ」となったこともしばしばあります。

もちろん、撮影には三脚を用います。

さらに手ブレを防ぐためにタイマー撮影をします。どうしてもシャッターを切るときにブレが生じてしまいますので、三脚にタイマー撮影は静物写真の鉄則だと個人的には考えています。

また、撮り始めは気が付かなかったのですが、スポットライトは商品に直接当てると影がかなりくっきりと出てしまいます。

こういう写真は「きれいではない」と思いますので、白布を貼った枠をライトの前にフィルターしています(木材で手作りしました)。

撮影開始当初の写真は影が結構きつく出てしまっているものもありますので、今後、もっと技術向上してから新たに撮りなおして掲載していくつもりです。

写真屋さんや通販で「スタジオキット」なるものが販売されています。ちょうど僕が作ったスタジオを小型化したような小さなドーム型のものです(箱型もあります)。当社でも写真撮影に当たりこれらの市販品を使ってみたのですが、少々小さいのです。水滴や墨汁くらいの大きさまでなら対応できますが、大きめの筆や半切の紙や半紙くらいの大きさになるとちょっと窮屈です。現在の写真スタジオでももうちょっと大きな部屋にすればよかった、と思っているくらいです(笑)。

もう一つ、難しいのが「ホワイトバランス」です。「この世で最も的確に色彩表現を認識できるのは人間の目である」という僕の持論がありますが(笑)、カメラ(レンズ)は色の認識が苦手のようで、白く見えるものも撮影環境によっては青っぽく映ってしまったりします。

こちらは

ISO感度:200

F値:4.0

露出補正:-0.3

オートホワイトバランス

の状態で撮影した硯です。

とりあえず、この状態をベーシックとして話をします。

こちら写真はホワイトバランスを「太陽光」にしてみました。

硯の面がきれいに出ていますね。こちらの商品はホワイトバランスが「太陽光」の状態がかなり現物を再現できていると思います。

次にホワイトバランスを「日陰」にしてみました。

全体的に「石」っぽさが前面に出てしまいました。老抗ならではの石紋の美しさが表現しきれていないような気がします。この写真は失敗ですね。

次にホワイトバランスを「昼光色蛍光灯」にしてみました。

全体的に緑色っぽくなってしまいました。老抗は本来紫色っぽい石なのですが、この写真ですと、購入されたときにイメージと違った印象を与えてしまいますのでボツです。

こうやって試行錯誤しながら写真を撮っています。

ホームページの写真はあくまでも商品の紹介写真だと思います。芸術的に写真で作品を作るのとは違います。僕もこの仕事をきっかけとして写真が好きになりまして、趣味で風景の写真を撮ったりもします。仕事への応用と考えて撮影しておりますが、自然光と「一定」に気を使った写真ではやはり勝手が違いますので、それぞれに奥深さがあります。

先週の社員旅行でもたくさんの写真を撮ってきました。

なんか、草の写真ばかりですね(笑)

商品写真の時と同じような腰の高さで撮れるものばかり撮ってました(笑)

商品写真を撮っていると、その商品の思わぬ魅力を発見することがあります。筆や墨などを撮るのも面白いのですが、文房四宝の中でも唯一消耗品ではない「硯」の写真は、撮っていてかなり奥の深さを感じることができます。上記したように、かなり試行錯誤しますので、時間はかかりますが、いかに魅力的に表現できるのかを考えながら撮影するのは楽しいものです。

みなさんも、お手持ちの書道具でお気に入りのものをぜひ販売するつもりで撮影してみてください。思わぬ魅力を再発見でき、さらなる愛着を持って書に向かえるようになるかと思います。

筆者名: 小寺

何年かぶりに大玄堂の社員旅行にパートさんを含め総勢16名で山梨県方面へ行ってきました。

初日は釜めしで有名な「おぎのや」にて昼食を取り、富士山五合目まで登りました。

霧が多く視界はあまりよくなかったです。石和温泉にて宴会、ワイン風呂入浴をして宿泊しました。

2日目はいわさ豊玉園にてブドウ狩りを楽しみ、ワイン工場見学、武田神社参拝し昼食は八ヶ岳チーズケーキ工房にて「ほうとう」を食べ、チーズケーキを試食しました。

バスに乗っている時間が長く疲れましたが、久しぶりの社員旅行で社員の親睦が計かれたと思います。

筆者名:20140911 墨